ごあいさつ

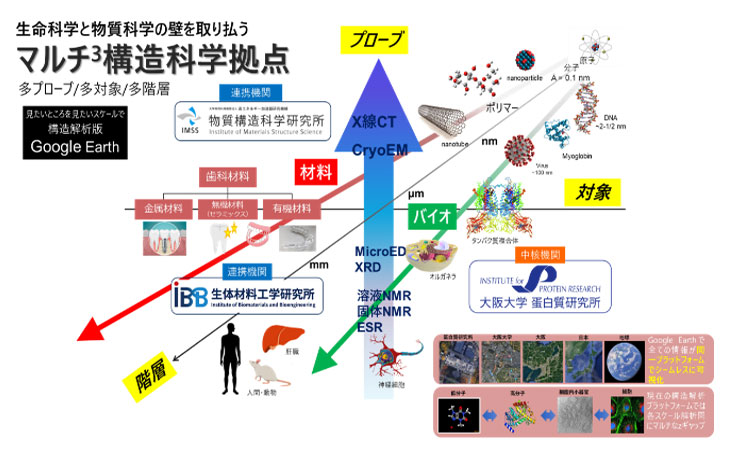

本事業「多プローブ×多対象×多階層のマルチ3(マルチキューブ)構造科学拠点形成」では、タンパク質を中心とする生体分子や生命科学に関する構造研究を得意とする蛋白質研究所、量子ビームを複合的に活用する構造科学研究拠点である物質構造科学研究所、そして新たな生体材料の開発研究を進める生体材料工学研究所という、得意分野や対象物質、対象のスケールやサイズも異なる3つの研究所が「構造科学」を軸に繋がり、密接な連携体制を構築し、新たな学際研究領域の確立を目指します。

本事業「多プローブ×多対象×多階層のマルチ3(マルチキューブ)構造科学拠点形成」では、タンパク質を中心とする生体分子や生命科学に関する構造研究を得意とする蛋白質研究所、量子ビームを複合的に活用する構造科学研究拠点である物質構造科学研究所、そして新たな生体材料の開発研究を進める生体材料工学研究所という、得意分野や対象物質、対象のスケールやサイズも異なる3つの研究所が「構造科学」を軸に繋がり、密接な連携体制を構築し、新たな学際研究領域の確立を目指します。

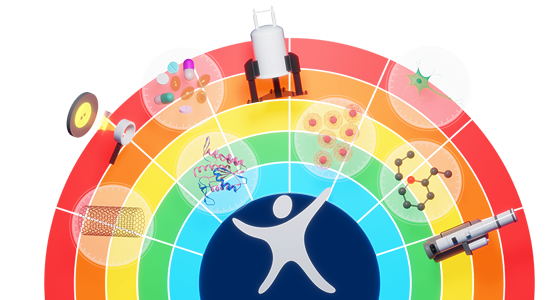

生命活動を支える生体分子の構造解析は、生命現象の機能を解明する上で極めて重要な役割を果たしています。生命の多様な機能は、分子レベルから分子集合体、細胞、さらには臓器へと階層的に構築されることで発現されます。これらの階層構造をシームレスに解明することは、生命科学の基盤となるだけでなく、様々な応用研究にも貢献できることが期待されています。例えば、生体組織に埋入あるいは投与された生体材料と生体組織の界面では複雑な反応が進行し、その界面反応を解明することは医療や医薬分野の発展においても極めて重要になります。生命科学や材料科学といった広範な分野にわたる試料の構造研究を通じて得られる知見を通して、学問分野の垣根を越えた新たな学際領域を創出し、共同利用・共同研究事業へと展開できるよう進めてまいります。

皆さまのご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

拠点長・大阪大学蛋白質研究所

栗栖源嗣

本事業「多プローブ×多対象×多階層のマルチ3(マルチキューブ)構造科学拠点形成」では、タンパク質を中心とする生体分子や生命科学に関する構造研究を得意とする蛋白質研究所、量子ビームを複合的に活用する構造科学研究拠点である物質構造科学研究所、そして新たな生体材料の開発研究を進める生体材料工学研究所という、得意分野や対象物質、対象のスケールやサイズも異なる3つの研究所が「構造科学」を軸に繋がり、密接な連携体制を構築し、新たな学際研究領域の確立を目指します。

本事業「多プローブ×多対象×多階層のマルチ3(マルチキューブ)構造科学拠点形成」では、タンパク質を中心とする生体分子や生命科学に関する構造研究を得意とする蛋白質研究所、量子ビームを複合的に活用する構造科学研究拠点である物質構造科学研究所、そして新たな生体材料の開発研究を進める生体材料工学研究所という、得意分野や対象物質、対象のスケールやサイズも異なる3つの研究所が「構造科学」を軸に繋がり、密接な連携体制を構築し、新たな学際研究領域の確立を目指します。